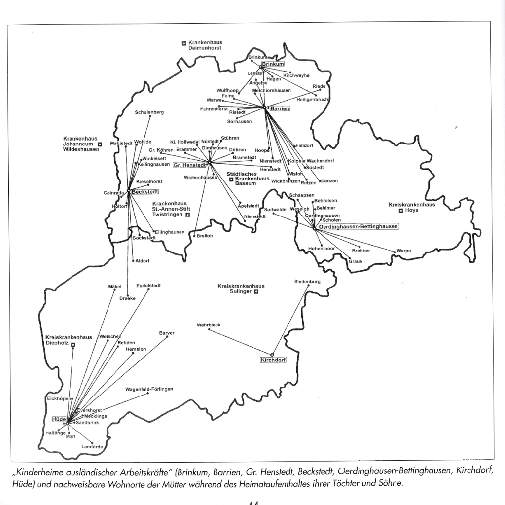

Zeitzeugenberichte

Maria Mefodiewna

Brief aus der Ukraine über die Zwangsarbeiterin Maria Mefodiewna geb.Wasilowa (= Wassiljewa), Jahrgang 1925 geschrieben von der Tochter Reitscho Nadia Mefodiewna am17.02.2013 aus der Ukraine

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Simon,

hiermit schreibt Ihnen die Tochter von Reitscho Maria Mefodiewna. Ihr Brief hat bei unserer Familie Aufregung und Tränen hervorgerufen. Meine Mutter ist noch am Leben, im hohen Alter, sie ist 88 Jahre alt! Da sie ist krank ist, beschloss ich Ihr Schreiben zu beantworten. Ich konnte nicht gleichgültig bleiben.

Von Kindheit an wusste ich, dass unsere Mutter mit 17 Jahren wie auch Tausende von anderen Jugendlichen während des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland in die Sklaverei verschleppt worden war. In Viehwaggons, ohne Essen, Wasser, Licht und unter Luftmangel fuhr man sie in die Fremde! Nach der Desinfizierung hat man sie in die Stadt Sulingen gebracht, wo sie in einer Schuhfabrik arbeiten mussten. Das Gelände war mit Stacheldraht umzäunt, von Soldaten mit Schäferhunden und von Wächtern auf Wachtürmen bewacht.

Man wohnte in Holzbaracken. Mehr als 20 Personen verschiedener Nationalitäten wurden in einer Baracke untergebracht. Sie hungerten und froren. Sie waren jung, und deshalb haben sie überlebt. Zur einheimischen Bevölkerung hatte man keinen Kontakt, weil man eingesperrt war.

Nach Mamas Worten hieß der Arbeitgeber Otto Mayer, später fiel er an der Front. Der Meister in der Werkabteilung, wo meine Mutter ihren Arbeitsplatz hatte, behandelte die Arbeiter gut. Er hieß Willi. Wenn die Venen meiner Mutter anschwollen oder ihr die Augen schmerzten, brachte er Arzneimittel und Augenwasser für sie. Die Augen schmerzten, weil sie Militärschuhe nähte, dessen Material imprägniert war, um sie wasserdicht zu machen. Meine Mutter nähte die zugeschnittenen Teile 12 Stunden lang am Tag mit der Nähmaschine zusammen. Das alles wirkte sich negativ auf die Augen aus. Vielleicht brachte ihr der Meister Medikamente, weil er Mitleid mit meiner Mutter hatte, denn eine Kranke hätte man ins KZ bringen können.

Im April 1944 wurden sie von den Engländern befreit. Sie hielten sich noch drei Monate lang innerhalb eines Lagers auf, wo sie verschiedenen Prüfungen ausgesetzt wurden. Dann ging es wiederum mit Viehwaggons in die Heimat. Die Befreiten wussten nicht, was alles auf sie zu Hause zukommen könnte: Manche wurden direkt nach Sibirien geschickt. Außer den von den Engländern ausgestellten Dokumenten verfügte man über keine Papiere.

Nach der Rückkehr hatte man Angst zu gestehen, dass man nach Deutschland verschleppt worden war, insbesondere, wenn man eine Arbeitsstelle bekommen wollte.

So verbrannte im Zweiten Weltkrieg die Jugend dieser Menschen.

Aber sie waren glücklich, dass sie überlebt hatten. Von den Mädchen, die damals aus dem Dorf verschleppt worden waren und eine Baracke bewohnten, sind heutzutage nur meine Mutter Reitscho Maria Mefodiewna, geb. Wassiljewa und [der Name ist nicht lesbar] Anna Antonowna, geb. Briatko am Leben geblieben. Die Fotos sind leider nicht erhalten geblieben.

Möge diesen traurigen Brief die Jugend lesen, dass sie schätzt wie schön es ist zu Hause, frei und in Frieden zu leben. Die Schrecken des Zweiten Weltkrieges dürfen sich nie wiederholen.

Mit freundlichen Grüßen,

Reitscho Maria Mefodiewna und ihre Tochter Nadia.

Anmerkung:

In der Sulinger Kartei wird die Frau unter dem Namen "Wasilowa" geführt, im Brief wird ihr Geburtsname mit "Wassiljewa" geschrieben. Es handelt sich nachweislich um ein und die gleiche Person aus Tornowka.

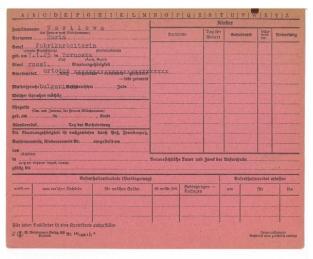

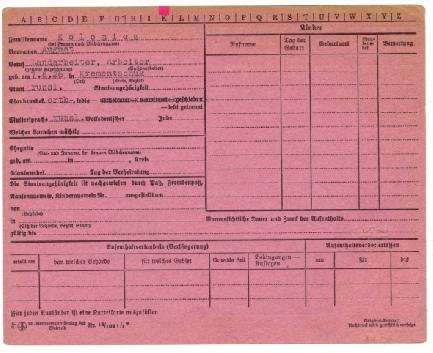

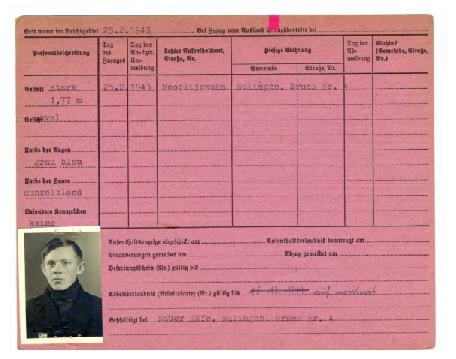

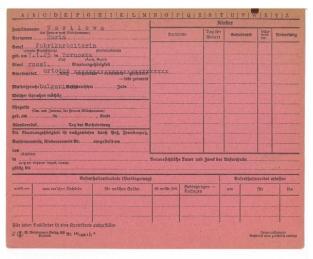

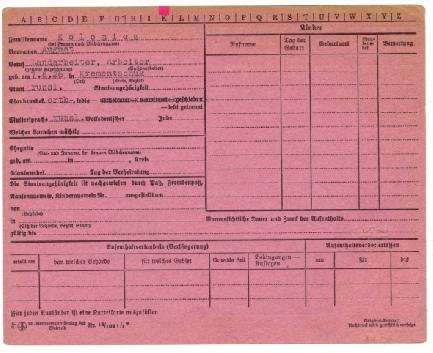

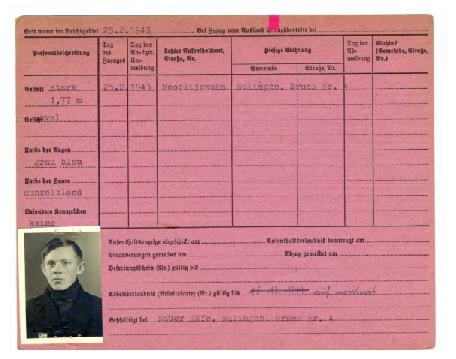

Vorder- und Rückseite der Karteikarte aus dem Stadtarchiv Sulingen: Maria Wasilowa/Wassiljewa

Jadwiga Zubeck

Einzelschicksal

Verfasst von Barbara Berger im Juli 2014:

Die polnischen Zwangsarbeiterin Marianna Zubek geb. Wiwatowska wurde am 15.06.1902 in Warschau geboren. "Maria war intelligent, schön und eine gute Frau, die anderen gerne half. Sie war ganz und gar eine Städterin, die keine körperlichen Arbeiten verrichten musste und lebte in guten Verhältnissen."

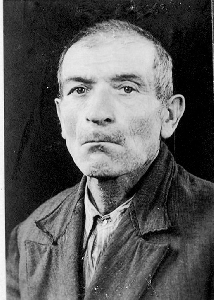

Marianna Zubek, geb. Wiwatowski vor dem Krieg

In der Kriegszeit wurde ihr Mann nach Buchenwald deportiert und ermordet. Sie selbst wurde 42jährig mit ihrer erwachsenen Tochter als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt. Mit dem Zug ging es durch verschiedene Arbeitslager, u.a. durch Bergen-Belsen. Im August 1944 wurden beide im provisorischen Lager in Lehrte registriert.

Marianna Zubek als Zwangsarbeiterin

Die Tochter Jadwiga kam von Lehrte aus nach Sulingen zur Firma Ley, die Mutter Marianna Zubek nach Bahrenborstel zu einem Bauern. Dort wurde sie zu schwerer Feldarbeit gezwungen, die sie als wohlsituierte Städterin überhaupt nicht gewohnt war. Darüber hinaus war der Bauer brutal. Dem allem war sie nicht gewachsen und wurde nach drei Monaten im November 1944 wahnsinnig.

Vorübergehend kam sie ins Sulinger Kreiskrankenhaus. Dort stand sie ständig unter Morphium. Schon bald wurde sie in die Heil- und Pflegeanstalt nach Osnabrück überführt mit der Diagnose Schizophrenie. In Begleitung einer Krankenschwester und eines Polizisten wurde sie dort eingeliefert, verdreckt, widerstrebend, mit blauen Flecken besonders an den Oberschenkeln übersät und an den Händen mit einer Kette gefesselt. In den wenigen letzten Monaten ihres Lebens wechselten Phasen mit Toben, völliger Teilnahmslosigkeit und auch normalem Verhalten ab. Sie riss sich Haare aus, wälzte sich auf dem Boden, kotete ein, schrie, verweigerte Nahrungsaufnahme und saß auch wieder ruhig mit am Tisch.

Der Krieg endete in Osnabrück mit dem Einmarsch der Engländer am 04.04.1945. Marianna Zubek wird am Morgen des 29.04.1945 tot aufgefunden. Die Diagnose des "Abgangs" lautete "Allgemeine Erschöpfung". Sie wurde auf dem vierten Hasefriedhof in Osnabrück beigesetzt.

Wenige Tage danach wollte die Tochter Jadwiga, die inzwischen in Sulingen befreit worden war, ihre Mutter in der Heil-und Pflegeanstalt aufsuchen. Anstelle der Mutter findet sie nur noch ihre Grabstätte vor.

Tochter Jadwiga am Grab der Mutter Marianna Zubek

Marianna Zubek wird 1960 auf das Internationale Ehrenfeld des Heger Friedhofs in Osnabrück umgebettet. Über eines waren sich die Tochter Jadwiga und die Verwandten im Klaren: "Der Krieg nahm ihr alles was sie hatte, ihre Familie, ihr Haus, ihre Heimat, ihr Leben." Bis 2014 lebten sie in Ungewissheit über das Schicksal von Marianna Zubeks letzter Zeit und ihrer Todesumstände. Gewissheit erlangten sie erst durch unsere Recherchen im Friedhofsamt und Staatsarchiv Osnabrück. Die Tochter Jadwiga, Jahrgang 1924, war 2014 mit 90 Jahren noch am Leben.

August Kollomietsch

Mitschrift einer Erzählung der Schwestern Wilma Haake, geb. Küfe, und Elisabeth Kellermann geb. Küfe über August Kollomietsch russischer Zwangsarbeiter auf dem Aussiedlerhof Küfe im Sulinger Bruch

verfasst von Babara Berger im Dezember 2014

August Kollomietsch

August Kollomietsch

"Unser Vater der Bauer Fritz Küfe stand mit dem Ackerwagen auf dem Bahnhof in Sulingen. Es war ein heilloses Durcheinander! Aus der ganzen Umgebung waren Bauern aufgekreuzt. Alle hatten sich registrieren lassen, einen russischen Gefangenen als Hilfsarbeiter zugeteilt zu bekommen. Der Zug war gerade angekommen. Es waren stämmige Jungs dabei.

Zuletzt wurde unser Vater aus dem Sulinger Bruch aufgerufen. Da stand ein siebzehnjähriger, schmächtiger, russischer, verschüchterte Junge vor ihm im Anzug, mit Schlips und Krawatte! Vater traute seinen Augen nicht: "Was soll ich denn mit so einem Jungen? Was wird Wilhelmine sagen?" Kommt Zeit kommt Rat.

August bekam auf unserem Hof eine Kammer, Kleidung, einen Bügel für den Sonntagsanzug und genug zu essen. Er hat seine Arbeit gut verrichtet, war immer hilfsbereit, freundlich und zuvorkommend. Wir Kinder betrachteten ihn schon fast wie einen großen Bruder.

Hin und wieder kam der Ortsvorsteher zur Kontrolle, ob ’Der da’ auch willig seine Arbeit verrichtete. Schlimm war es nur, wenn es klopfte und unsere Familie gemeinsam mit August gerade zum Essen am Küchentisch saß. Dann musste August schnell mit seinem Teller an einen kleinen Tisch flüchten, um dort allein zu sitzen und zu essen. Tischgemeinschaft mit Zwangsarbeitern war bei Strafe verboten!

Endlich war der Krieg zu Ende. August wurde abkommandiert. Unser Vater musste ihn zu einer Sammelstelle nach Sulingen bringen, von wo der Abtransport erfolgen sollte. Aber abends klopfte August wieder an unsere Tür. Er wollte nicht weg, er hatte Angst und weinte. Aber es half nichts, anderntags wurde er vom Polizisten Sommer abgeholt.

45 Jahre später kam der erste Brief von unserem August aus Russland/Ukraine, es folgten fünf weitere, worin er u.a. seine beschwerliche Rückreise schilderte. Sie führte durch verschiedene Internierungslager oft mit Überprüfungen durch die Geheimpolizei und dauerte ganze 12 Monate. Dann kam er endlich wieder zuhause in der Donbass Region an. Da er nicht bei der Armee gedient hatte, wurde er zum Wiederaufbau eines großen Kohlekraftwerkes nach Donbass geschickt. Dort arbeitete er bis zu seiner Rente."

Karteikarte, Vorder- und Rückseite

Karteikarte, Vorder- und Rückseite

Heinrich Kütemeyer Jahrgang 1936

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in Klein Lessen während des Zweiten Weltkrieges. Mitschrift vom 07.06.2012 und 21.03.2014, verfasst von Barbara Berger

Das Kriegsgefangenenlager

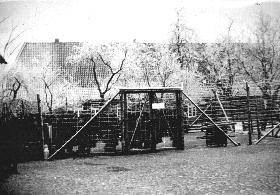

Heinrich Kütemeyer wurde 1936 geboren und wuchs auf dem elterlichen Bauernhof in Klein Lessen auf. Unmittelbar daneben befand sich der Hof Plate mit einem mehrstöckigen Kornspeicher. Während des Zweiten Weltkrieges befand sich darin ein großes Strafgefangenenlager (Kriegsgefangenenlager). Vom Küchen- und Stubenfenster, sowie vom Garten und Hof aus bekam H. Kütemeyer viel von dem Lagergeschehen mit.

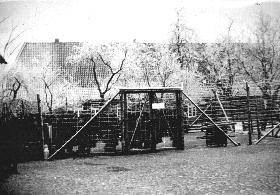

Der außergewöhnlich geräumige Speicher hatte drei eingezogene Böden. Auf jeder Etage waren mehrstöckige Pritschen untergebracht. Der Vorplatz und der Speicher waren hoch mit Stacheldraht eingezäunt. Vor dem Speicher mussten die Gefangenen täglich morgens und abends um 22 Uhr zum Zählapell antreten.

Es ist gut möglich, dass es 300 Gefangene waren. In einem kleinen Nebengebäude befanden sich Räumlichkeiten für das Wachpersonal, das Büro und die Lagerküche. Der Lagerführer selbst, Heinz Meyer, hatte ein Zimmer bei Kütemeyers. Auch andere Wachposten waren im Umkreis untergebracht.

Zuerst diente der Speicher als Strafgefangenenlager für junge russische Kriegsgefangene. "Wir Kinder bekamen die ersten Russen zu Gesicht als zwei von ihnen unter Bewachung bei uns Wasser holten. Vater Kütemeyer drehte den Wasserhahn auf. Beim Anblick des aus der Wand laufenden Wassers bekamen es die Russen mit der Angst zu tun, fingen laut an zu schreien und ließen die Zinkeimer fallen. Wir haben uns als Kinder gefragt: Wie können russische Soldaten auf Menschen schießen, wenn sie Angst vor Wasser aus der Wand haben?"

Die Strafgefangenen wurden stets bewacht und hart angefasst. Sie wurden zu Entwässerungs- und Regulierungsarbeiten an der Kleinen Aue und Sule eingesetzt.

Ihre Ernährung war unzureichend, insbesondere angesichts der schweren Arbeit. "Die Kartoffeln, die sie schälen mussten, waren für die Schweine, die Schalen für die Gefangenen selbst. Am zweiten Tag begannen sie die Kartoffeln dicker zu schälen." erzählt H. Kütemeyer. Man sah es den Gefangenen an, dass sie stark unterernährt waren. Zudem war ihr Leben gekennzeichnet von der Willkür und den Schikanen der Wachleute.

Ausgehungerte russische Kriegsgefangene vor dem Speicher, Klein Lessen

Wachpersonal und Koch vor dem Lager, Klein Lessen

In ganz schlechter Erinnerung hat H. Kütemeyer das alte Spritzenhaus unweit vom elterlichen Hof. Schon aus der Ferne stank es dort. Durch die Tür konnte man sehen warum. Dort lagen immer tote Strafgefangene, auch mehrere Tage lang, bevor sie abgeholt wurden. Wohin sie kamen ist H. Kütemeyer nicht bekannt. Als Kind machte er oft einen Umweg, um am Spritzenhaus nicht vorbeigehen zu müssen.

Einmal haben sie als spielende Kinder drei frisch ausgehobene Grabkuhlen auf dem Hof Borchers-Rohde entdeckt. Am nächsten Tag waren sie wieder zu. Die Kinder haben sich ihren Teil gedacht.

Das Erschießen von Gefangenen und Beseitigen der Leichname hat H. Kütemeyer nicht direkt miterlebt. Die Täter haben das nicht tagsüber im Dorf erledigt, denn sie wollten keine Zuschauer haben. Wahrscheinlich spielte sich viel nachts in der Mergelkuhle ab, der alten Kalkgrube, die abseits des Dorfes lag.

Unvergessen ist ihm auch folgendes Erlebnis: Ein Flugzeug war hinter dem Wardinghauser Wald abgestürzt. Der junge Heinrich lief mit zwei Freunden zu der Absturzstelle, in der Hoffnung eine Armbanduhr zu finden. Sie fanden nur eine abgetrennte Hand. Auf dem Rückweg sprang ein Reh auf. Sie schauten nach, wo es gelegen hatte und fanden an der Stelle den Leichnam eines russischen Gefangenen.

Hin und wieder versuchte ein Gefangener während der Arbeit zu fliehen. Wieder gefasst mussten alle anderen zusehen wie er fast zu Tode geprügelt und danach erschossen wurde.

Auch gab es Fluchtversuche aus dem Strafgefangenenlager. Eines morgens bevor H. Kütemeyer zur Schule ging, sah er, dass ein großer Feldstein aus dem Fundament des Speichers fehlte. Mehrere Gefangene waren geflohen. Meist kamen sie nicht weit. An ihrer Gefangenenkleidung mit dem Abzeichen KV für Kriegsverbrecher waren sie leicht zu erkennen.

Andere versuchten zu fliehen, indem sie sich durch das Plumpsklo, das sich im ersten Stock des Speichers befand, in die Latrine hinabließen um unten ins Freie zu gelangen. Kameraden warfen ihnen die Gefangenenkleidung von oben zu. Dann liefen sie zur Kleinen Aue, um sich zu waschen und anzuziehen. Von den Geflüchteten hat, soweit H. Kütemeyer weiß, keiner überlebt. Diejenigen, die auf ihrer Flucht am weitesten kamen, schafften es bis nach Rheden. Dann wurden sie gefasst.

Abends hörte man bei Kütemeyers, wenn die Gefangenen von der Arbeit kamen. Sie sangen stets die gleichen Lieder. Ausgehungert wie sie waren, machten sie nicht Halt vor Blättern der Runkelrüben. Ein Fuder stand bei Kütemeyers auf dem Hof, Viehfutter. Davon bekamen die Gefangenen Durchfall und es stank im alten Spritzenhaus um so mehr.

"Als Kinder kletterten wir an den Stacheldrähten, die am Speicher waren, hoch und schauten durch die kleinen Fenster. Wir sahen die Gefangenen auf den Holzpritschen liegen wie sie Wanzen fingen und mit ihren Fingernägeln totdrückten. Dann haben sie die gegessen. Ihr Hunger war zu groß."

"Auch schauten wir den Strafgefangenen bei der Arbeit an der Aue zu. Sie mussten das Bett der Aue ausheben. Dafür schoben sie Loren hinunter, schaufelten nassen Erdaushub hinein und zogen sie schwer beladen wieder hoch. Der Schlamm wurde auf den Weiden ausgebracht."

"Hin und wieder gingen wir zu mehreren Kindern und Jugendlichen zum Lager. Brachten wir ihnen ein Stück Brot mit, gaben sie uns aus Stroh gefertigte Schmuckschatullen oder freihändig gezeichnete Bilder. Die Russen waren sehr geschickt darin. Das ließen die Wachposten zu."

Nach den russischen Gefangenen kamen ca. 1943/44 polnische Männer ins Lager, alle vom Offiziersgrad an aufwärts. Ihre Anzahl war deutlich geringer als die der russischen Gefangenen. Den Polen wurde vor dem Speicher ein frisches Fuder Langstroh hingekippt zum Stopfen der Strohbetten. Als sie sich weigerten in den von Ungeziefer befallenen Speicher einzuziehen, befahl ihnen der Lagerführer mit vorgehaltenem Maschinengewehr binnen 20 Minuten einzuziehen, sonst würde er alle ,,abknallen’’. Die Polen gingen in den Speicher.

Nach Kriegsende geschah folgendes. Herr Witte, der für die Firma Witte die Meliorationsarbeiten an der Kleinen Aue leitete, wurde von den Gefangenen in seinem Garten in Varrel erhängt.

Ein Vorarbeiter wurde halb totgeschlagen und lag verdeckt mit Schilf an der Aue. Man fand ihn abends und konnte ihn noch retten.

Fritz Aufermann aus Barenburg war Wachposten und für die Rationierung und Küche zuständig. Ihn hat man in der Mergelgrube an einer Eiche festgebunden und zu Tode geprügelt.

Mit dem Lagerführer Heinz Meyer nahm es ein vorzeitiges Ende. Er war ein hundertprozentiger Nazi aus Nienburg. Seine Familie besaß eine Waffenfabrik. Er schikanierte die Gefangenen, wo er nur konnte. Als Lagerführer hatte er das Sagen und der Koch und die Wachposten hatten Folge zu leisten. Da er Offizier werden wollte, musste er an die Front. In Russland ist er gleich umgekommen.

Der Wachposten Bokuhl (genaue Schreibweise des Namens ist nicht gesichert) aus Bruchhagen hielt sich mehrere Tage lang in Klein Lessen versteckt. Er ließ sich in einer Scheune zwischen zwei Garbenfächern 5m hinunter. Seine Freundin versorgte ihn mit Nahrungsmitteln, die sie an einer Schnur hinunterließ. "Alle anderen Wachposten sind abgehauen als die ‚Tommys’ kamen."

Zwangsarbeiter in Klein Lessen

In Klein Lessen arbeiteten und lebten auch einzelne Polen, Franzosen und Ukrainer auf den Höfen. Ihnen ging es unvergleichlich viel besser als den Kriegsgefangenen im Kornspeicher. Nicht alle waren Zwangsarbeiter. Die Polen haben erzählt, wie einige von ihnen durch Flugblattaktionen angelockt wurden waren: ‚Kommt in den goldenen Westen’, war die Verheißung. Deutsche Flieger hatten diese Flugblätter über Polen abgeworfen.

Auf diese Weise war der Pole Wladimir Skrob auf Kütemeyers Hof gekommen. Dort gab es auch noch die ukrainische Zwangsarbeiterin Dunja und den Franzosen Fernand. Der Franzose musste nachts in dem Lager in Vorwerk schlafen, die Ukrainerin in Sulingen. Wladimir Skrob erzählte bei Kütemeyers viel über das Geschehen im Speicher, so auch, dass die russischen Gefangenen kleine Briefe in Balkenritze des Speichers gesteckt hatten. Die polnischen Offiziere fanden diese Nachrichten und übten nach Kriegsende oben geschilderte Selbstjustiz am Wachpersonal aus.

Wladimir Skrob heiratete eine Polin vom Nachbarhof Keller. Zu Kriegszeiten war es schwierig, einen katholischen Priester für die Trauung zu finden. Erst ein halbes Jahr nach Kriegsende kam ein polnisch sprechender Priester aus Liebenau, um die beiden zu vermählen.

Wladimir Skrob traute sich länger nicht heim, denn er war in Polen Soldat gewesen und nach der erwähnten Flugblattaktion als Überläufer nach Deutschland gekommen.

Später gab es dreimaligen Briefkontakt mit Wladimir Skrob. Der Vater von Heinrich Kütemeyer, Friedrich Kütemeyer, hat ihm später für Rentenzwecke bestätigt, dass er auf dem Hof während des Krieges angestellt war. Der Nachbarlandwirt Keller, bei dem die spätere Frau von Wladimir Skrob gearbeitet hatte, wollte so eine Arbeitsbescheinigung für die Rente nicht ausstellen. Friedrich Kütemeyer hat kurzerhand seine Unterschrift dafür hergegeben. Noch Jahrzehnte später haben die Nachfahren von W. Skrob angefragt, ob sie bei Kütemeyers in der Landwirtschaft arbeiten könnten. Inzwischen hatte sich aber die Wirtschaftsweise auf dem Hof komplett geändert.

Als am Kriegsende die Alliierten einmarschierten, war es vielerorts üblich, dass Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene geplündert haben. In Klein Lessen war das nicht der Fall, denn Vater Kütemeyer ging mit Wladimir Skrob als Übersetzer zum Speicher und ließ die befreiten Gefangenen fragen, was sie bräuchten. Täglich hat er im Dorf alles Gewünschte besorgt und ihnen mit Pferd und Wagen gebracht. So kam es in Klein Lessen zu keinen Plünderungen von Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitern aus dem Dorf.

Hinter dem Stacheldrahtverhau steht Heinz Kütemeyers Elternhaus; von dort aus hat er das Gefangenenlager beobachtet, Klein Lessen

Grete Kothrade

Bericht von Grete Kothrade, geb. Plander, Jahrgang 1921

Mitschrift vom 07.06.2012, verfasst von Barbara Berger, Korrektur gelesen von Grete Kothrade und Bärbel Detert am 29.09.2012

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene während des Zweiten Weltkrieges in Sulingen

Grete Kothrade, geb. Plander wurde 1921 in Sulingen geboren und wuchs in ihrem Elternhaus in der Langen Straße 111 auf.

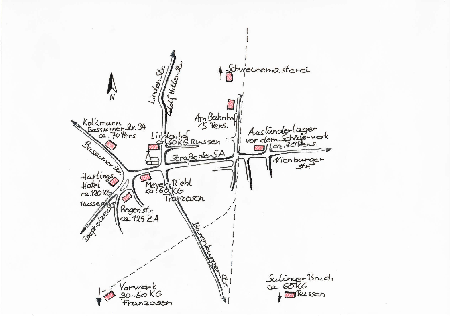

Der Plandersche Hof war an der Langen Straße gelegen und grenzte mit den Stallgebäuden an die Bogenstraße. Hier befand sich direkt gegenüber der Hofstelle ein Lager, in dem Zwangsarbeiter untergebracht waren. Kriegsgefangene waren nicht in diesem Lager, sondern in Richtung Vorwerk/Groß Lessen.

In unmittelbarer Nähe des Planderschen Hofes arbeiteten einige Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene:

- Bäckerei Voss ein Franzose

- Landwirt Riekmann ein russischer Landarbeiter

- Landwirt Sudmann ein Serbe

- Landwirt Tangemann eine Polin, ein Franzose

- Landwirt Korte/Holtkamp ein Franzose

- Bäckerei Köster ein Franzose

- Gastwirtschaft Buschmann eine ukrainische Haushaltsgehilfin

Sie ersetzten die fehlenden deutschen Männer, die im Krieg waren. Fremdarbeiterinnen halfen in Gewerbebetrieben und im Haushalt.

Eines Tages erschien auf dem Planderschen Hof eine junge Frau, wahrscheinlich eine Russin.

Schon bald brachte sie eine zweite mit. Vermutlich waren sie Zwangsarbeiterinnen aus dem großen Lager an der Bogenstraße, dem Gelände der Lloyd Schuhfabrik, die seit 1942 dort angesiedelt war.

Privater Kontakt zu Zwangsarbeiterinnen war von den Nationalsozialisten strengstens untersagt. Dennoch gingen die beiden Frauen im Planderschen Haus ein und aus, betraten dies allerdings immer nur durch den Hintereingang. Sie halfen in der Milchküche und mit anderen Haushaltsarbeiten. Nie haben sie etwas mitgenommen.

Eine sprachliche Verständigung war nicht möglich. Die eine der beide Frauen war krank und sehr blass. "Das Einzige, was sie suchten, war etwas zum Essen und Wärme." Alles, was die Frauen besaßen, trugen sie am Leib, Schicht über Schicht, wodurch sie kugelrund aussahen. So waren ihre Habseligkeiten sicher vor Diebstahl.

Die Russen und die Polen wurden von den Nationalsozialisten als "unterste Menschengruppe" bezeichnet und behandelt. Sie litten während ihres Lageraufenthaltes aufgrund der mangelnden hygienischen Möglichkeiten oft unter Ungeziefer und rochen unangenehm. Das empfanden die beiden Frauen auch selbst so und versuchten es durch Anwendung von Parfum zu überdecken.

Grete Kothrade erzählt, dass es die Frauen - auch im Lager - verstanden, kunstfertige Körbchen mit Deckel anzufertigen. Mitunter gelang es ihnen, solche volkstümliche Arbeiten, zu denen auch kunstfertig verzierte Ostereier gehörten, gegen Brotmarken einzutauschen, was allerdings verboten war.

Eine der beiden russischen Frauen war schwanger. Sie entband in einem Bauwagen, der neben dem Sulinger Krankenhaus aufgestellt war und als Krankenlager für Lagerinsassen diente. Er stand an der Ecke Blochsgang/Schmelingstraße, heute Parkplatz am Krankenhaus. In dem Wagen fanden höchstens 4-5 Frauen gleichzeitig Platz. Grete Kothrade hat dort die Wöchnerin heimlich besucht. Die junge Frau schien mit ihrer Situation zufrieden zu sein und lachte. Eine sprachliche Verständigung war nach wie vor nicht möglich. Das Neugeborene hat Grete Kothrade nicht gesehen, auch die junge Mutter nach diesem Besuch nicht mehr. Ihr weiteres Schicksal bleibt ungewiss.

Hinter dem Lager der Zwangsarbeiterinnen in der Bogenstraße befand sich in Richtung Sulebrücke/Fillerdamm ein weiteres kleines Lager mit Osteuropäern. "Dort traute man sich nicht hin", so die Erinnerung Grete Kothrades. An Sommerabenden konnte man von dort aus bis hin zu Planders Hof Gesang hören, melancholisch gefärbte und wunderschön klingende Weisen.

Auf der Langen Straße wurden bewachte Trupps russischer Kriegsgefangener zur Arbeit hin- und zurückgeführt. Ihre genaue Arbeitsstelle ist nicht mehr erinnerlich. Auf dem Bürgersteig durften die Gefangenen nicht gehen, nur auf der Straße. Auffallend war, dass sie stets nach Zigarettenstummeln Ausschau hielten.

Eine Erinnerung belastet Grete Kothrade ganz besonders: der Leiterwagen. Es gab in Sulingen einen Bürger, der in seiner Funktion als Lageraufseher - als solcher auch mit einem Gewehr ausgestattet - die Aufgabe hatte, Leichname verstorbener Kriegsgefangener abzufahren. Sie waren in Tücher gewickelt und lagen auf einem Leiterwagen. Mit diesem zog er auf der Langen Straße Richtung Sulinger Friedhof am Elternhaus vorbei, mehrfach. Auf dem Friedhof wurden die Toten in einem gesonderten Bereich bestattet.

Unter Androhung von Strafe war es den Deutschen verboten, eine Liebesbeziehung mit Zwangsarbeitern oder Kriegsgefangenen einzugehen. Dennoch gab es sie. Wer schwanger wurde, wurde dafür verachtet. In einem Fall einer bekannt gewordenen Liebschaft wurde einer Sulingerin der Kopf geschoren. Sie war gebrandmarkt, ein abschreckendes Beispiel.

Außerdem musste sie in der Öffentlichkeit nahe dem Sulinger Rathaus Holz sägen.

Die erste Nachkriegszeit in Sulingen

Nach Kriegsende wurden befreite Konzentrationslagerinsassen in Militärfahrzeugen nach Sulingen gebracht. Sie waren auf der Durchfahrt ins Rheinland und übernachteten in dem Lager der Lloyd Schuhfabrik. Das währte einige Wochen. Zuerst kamen Frauen, dann Männer. "Du kannst dir nicht vorstellen, wie die aussahen! Wir hatten so etwas noch nie gesehen! Sie waren halb verhungert." In der Umgebung des Lagers suchten sie nach Essbarem. Der Plandersche Hof befand sich direkt neben dem Lager.

Am ersten Tag haben einige Insassen heimlich Milch und einen Rock (dicke Herrenjacke) mitgenommen. Später rissen sie der Mutter der Zeitzeugin, während diese die Kühe molk, den Eimer unter der Kuh weg und versuchten Milch aus dem großen Eimer zu trinken, wobei sie den größten Teil vergossen.

Am nächsten Tag wurden Hühner tagsüber aus dem nahe gelegenen Hühnerhof geholt, mit ins Lager genommen und geschlachtet. Schafe verschwanden und in der Nachbarschaft sogar eine Kuh, die auch geschlachtet wurde. Bei Bäcker Voss, Lange Straße 101, wurde Brot noch heiß aus dem Ofen gerissen und sofort verschlungen.

Die Bewohner der anliegenden Häuser in der Langen Straße hatten Angst und wandten sich an Soldaten der in Sulingen stationierten englischen Armee. Diese hatten in der Langen Straße 114 ihr Quartier. Die Alliierten zeigten jedoch kein Verständnis für das Anliegen der Nachbarn und machten sich über deren Ängste nur lustig. Bei der Familie Plander einquartierte Flüchtlinge aus dem Rheinland verließen beunruhigt das Plandersche Haus und kamen bei Freunden unter.

"Es wurde jeden Tag schlimmer!" Die Familie der Zeitzeugin hatte große Angst und der Familienvater versuchte, die zum Lager hin gelegene rückwärtige Stalltür durch zusätzliche Bretter zu sichern. Dies half nichts, da die Insassen nachts durchs Fenster einstiegen.

Der Familienvater war durch das Zerbrechen der Fensterscheiben wach geworden, hatte seine Familie geweckt und alle verließen fluchtartig das Haus durch die vordere Eingangstür. Sie hielten sich zunächst im Bereich der Gartenstraße und später im Gang neben der Bäckerei Köster (Lange Straße 112) mehrere Stunden lang auf und beobachteten ihr Wohnhaus. Es war nichts zu hören, nur ein Hin- und Herlaufen vieler Insassen war zu erkennen.

Als man sich wieder ins Haus traute, fand man ein riesiges Durcheinander vor: Die Lagerinsassen hatten die Räume nach Essbarem durchsucht. Aus dem Planderschen Keller waren Sauerkraut, Bohnen und Gurken aus Bottichen entnommen und die Bottiche dabei zum Teil zerstört worden. Auch Einweckgläser mit Obst, Gemüse und Fleischprodukten waren aus den Schränken gerissen worden. Sie wurden an Ort und Stelle geöffnet und der Inhalt sofort verschlungen, zum Teil gleich wieder erbrochen. Nur ein Glas Fleischbrühe war wohl übersehen worden. Vieles war kaputt und schmutzig, alle Reste waren wegen der Verwüstung und des Drecks nicht mehr zu gebrauchen.

Grete Kothrade erinnert sich: "Wir konnten den KZ-lern nicht böse sein. Was sie taten, war Ausdruck ihres Hasses gegen die Deutschen. Was hatten sie alles erleiden müssen!"

Das Tragische war, dass die ausgemergelten Körper der Häftlinge die ergatterten Lebensmittel nicht mehr vertrugen. So wurden Gläser mit Leberwurst geöffnet und der Inhalt mit der Hand und ohne Brot verschlungen. Von Fahrern, die diese ehemaligen Gefangenen zurück in ihre Heimat bringen sollten (wir nahmen an nach Frankreich, Luxemburg und Belgien) erfuhren wir später, dass viele auf der Fahrt starben, weil ihr Körper die Nahrung nicht mehr vertrug.

Bereits am Tag nach dem Eindringen der Insassen ins Plandersche Haus erhielt die Familie Hilfe vom Inhaber des Kaufhauses Wilhelm Ranck, der ihnen "Schuhe, Pott und Pannen brachte", um sie mit dem nötigsten Hausrat auszustatten. Dennoch wurden die Schlachtschweine auf einen Leiterwagen geladen, über die Tiere wurden Bretter gelegt und darauf saßen die Familienmitglieder Plander mit den inzwischen zurückgekehrten Flüchtlinge. Man fuhr zu den Großeltern nach Bahrenborstel.

Dort fühlte man sich sicher. Lediglich die Mutter der Zeitzeugin blieb im Wohnhaus in der Langen Str. 111 zurück, um gemeinsam mit einer Nachbarin aufzuräumen und die Räume wieder bewohnbar zu machen. Außerdem mussten das Vieh versorgt und die Kühe gemolken werden.